|

Aquarellieren – |

|

|||

Von Jens Cords |

Licht und Schatten

Im Winter baue ich mir gern ein Stilleben in der Nähe des Fensters, ein paar Töpfe mit vertrockneten Blumen und Früchten oder eine Ansammlung von Rostigem. Winterzeit ist Stillebenzeit, besonders bei Schnee. Reflektiertes Schneelicht verbreitet im Atelierraum wohltuende, neutral-weiße Helligkeit. Aber auch die ersten Frühjahrswochen möchte ich nicht missen: Mit bestechender Klarheit fällt das frische Sonnenlicht auf das Fensterbrett und zaubert zwischen all dem gesammelten Krimskrams, der dort steht, brillante Schatten.

Dann kann eine beredte Stille eintreten. Ich lausche mit den Augen. Zunächst allgemein aufnehmend, ertasten sie mit der Zeit auch die feinsten Tönungen … als träte man spät abends aus dem erleuchteten Haus ins Freie: Einen Augenblick lang ist es stockfinster; nach und nach jedoch löst sich die Finsternis auf in wahrnehmbare Gegenstände, die zunehmend deutlicher werden. Ähnlich ist es bei intensiver Betrachtung am Tage. Wer aber guckt schon, wenn alles gut zu sehen ist, länger hin als nötig? Dem, der malt, erschließen sich jedoch Dimensionen: Simultan-, Komplementär- und Helldunkelkontraste; dazu das Wechselspiel der reflektierten Farben, die alles miteinander verbinden.

Entscheidend ist das Licht. Sein Intensitätsgrad bestimmt den Charakter des Stillebens: Mildes Licht dirigiert die vielen Stimmen und führt sie behutsam zusammen. Dann sind die Dinge zu geheimnisvollen Dialogen bereit. Sie vermitteln das Besondere ihrer Oberflächen, ihrer Eigenfarben und deren beziehungsreicher Kontraste. So etwa verwandelt sich das matte Grau eines Steinguttopfes, das zwischen den rostroten Dosen und dem Terrakottarot eines bemoosten Blumentopfes auftaucht, bei längerer Betrachtung in ein imaginäres, fahles Olivgrün. Dieses ist die Antwort auf die Rottöne der Nachbarschaft. Rot verlangt Grün, Gelb nach Violett, Blau nach Orange oder umgekehrt. Es kommt sogar zu einem Dialog zwischen dem scheinbaren Grün des Steinzeugs und dem wirklichen Grün des Moosbelags auf dem Blumentopf.

Die Farbspiele des sonnenhellen Lichts sind andere. Seine gleißende Helle bleicht auf den besonnten Flächen die Farbe aus und nimmt ihr die Tiefe. Entschädigt wird das Auge aber durch die Lebendigkeit der Schatten, in deren Obhut sich nun feinste Farbspiele entwickeln; Farbspiele, die sich ohne starkes Licht gar nicht entfalten könnten. Hier gibt das Sonnenlicht also zurück, was es auf der anderen Seite nimmt. So gerecht ist das.

Die strahlende Lichtseite eines Blumentopfes beispielsweise schickt rötliches Licht zum benachbarten Gegenstand hinüber. Von dort – aus der Tiefe des Schattens, wo er am dunkelsten sein sollte – kommt die Antwort: Ein unbeschreiblich warmes Licht, ein leuchtender Schatten, in dem die Farbe des Blumentopfes in samtener Tiefe wieder erscheint. Die Lichtseiten, von dem kühl einfallenden Tageslicht bestimmt, stehen dazu in wunderbarem Gegensatz.

Und das Motiv habe ich darüber ganz vergessen: Vor mir steht ja ein Frühstücksgedeck, angestaubt und eingetrocknet mit verrostetem Besteck, so als hätte ich es vor Jahren verlassen.

Papier und Tusche, Wasser und Luft

Die Technik des Aquarellierens sollte nicht ausschließlich als eine Möglichkeit der schnellen, spontanen Äußerung gesehen werden. Meine aquarellierten Dinge wachsen zum Beispiel in längeren Zeiträumen. Bis eine gewünschte Farbharmonie erreicht ist, liegen oft bis zu sechs Lasurschichten übereinander; ungefähr vergleichbar mit den Öl-Lasuren älterer Meister. Natürlich bleibt der Unterschied zwischen Wasser und Öl, jedoch nicht, weil das Öl fettig ist und Wasser abstößt. Öl ist Bindemittel, Wasser hingegen nur Lösungs- und Transportmittel. Es verdunstet oft noch während des Aquarellierens und hat danach seine Aufgabe erfüllt. Doch was passiert währenddessen alles! Nicht nur, daß die Farbe mit dem Wasser hierhin und dorthin zu treiben ist; auch kann kurz vor dem Verdunsten des Wassers eine gleichmäßige Farbfläche zum Beispiel mit einigen winzigen Spritzern in ein Kraterfeld verwandelt werden. Das klare Wasser dringt bis auf den Papiergrund und treibt explosionsartig die Farbe auseinander. Solche Reaktionen –manchmal ganz zufällig entdeckt – merke ich mir und setze sie später ganz gezielt ein. Wie wäre es im Aquarell sonst möglich, etwa weißlichen Schimmel auf einer Steckrübe darzustellen?

Für gewöhnlich ist das Weiß im Aquarell eine Sache des Aussparens. Die so entstehende harte Kontur würde nun aber – um beim Beispiel zu bleiben – gar nicht zum Schimmel passen. Gewiß, die Konturen wären durch leichtes Verwaschen aufzulösen. Dadurch ist an dieser Stelle jedoch das gesamte Aquarell gefährdet: Durch zuviel nachträgliche Arbeit mit Pinsel und Wasser kann leicht die Papieroberfläche zerstört werden, und dieses Risiko wäre zu groß.

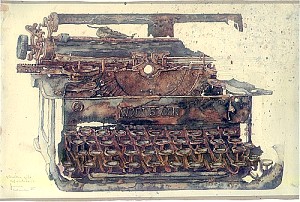

Bis ich schließlich herausfand, wieviel ich dem jeweiligen Papier zumuten durfte, gab es manch verdorbene Arbeit. Darum ist bereits die Auswahl der Papiere ein besonderer Akt. Für schnelle Studien im Freien verwende ich eine andere Sorte als für die detaillierte Arbeit im Atelier: für eine neblige Landschaft mit viel Himmel ein saugfähiges, für eine verrostete Schreibmaschine ein durchgeleimtes hartes Papier. Manchmal ist es schwer, sich zu entscheiden zwischen geripptem Romabütten, feinkörnigem Whatman aus England, samtigem Velin d’Arches oder heimischem Handpapier. Da gibt es eine Fülle verschiedener Papiere, jedes mit seinen typischen Merkmalen und Eigenschaften, sei es nun die Oberflächenbeschaffenheit oder die Art und Stärke der Leimung.

Sie in den Händen zu spüren – hart, weich, glatt, rauh, fein- oder grobkörnig –, steht der Augenweide an den leichten Farbabstufungen des Weißen bestimmt nicht nach. Die schönsten sind die alten handgeschöpften Bütten aus England und Deutschland. Diese Papiere sind nicht aus Baumwoll-, sondern aus Leinenhadern hergestellt, haben eine Oberflächenleimung und sind deswegen widerstandsfähiger bei langwierigen Arbeitsgängen. Selbst nach extremen Belastungen werden sie nicht so leicht vom Wasser angegriffen, sondern behalten ihre ursprüngliche Festigkeit. So habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wie brillant feinste Farblasuren, auch noch nach etlichen Lagen übereinander, auf Leinenhadernpapieren stehen. Farbränder, die durch Nachwässern entstehen, sehen in trockenem Zustand noch genauso frisch aus wie ein eben angelegter, noch feuchter Aquarellstrich. So freue ich mich, noch etliche Bogen solcher Papiere zu besitzen, deren Eigenschaften meiner Arbeitsweise entgegenkommen. Nun mag der Eindruck entstehen, die Qualität eines Aquarells sei von der besonderen Güte solcher Bütten abhängig. Das ist natürlich nicht der Fall, denn schon manches »Jahrhundert-Aquarell« ist bekanntlich auf Einwickelpapier getuscht worden. Meiner ganz persönlichen Aquarelltechnik jedoch kommt die genaue Kenntnis der Papiereigenschaften sehr zustatten.

Etwas Handwerkliches ist es auch, was mich beim Aquarellieren reizt und herausfordert: Die Technik des Aquarells verlangt, mich vom Motiv zu lösen und mich ihm gegenüber selbständig zu artikulieren. Das Aquarell ist eine zweite Natur, eine Natur der Flecken, der Wasserränder, der Spritzer und Farbpfützen, sozusagen die Natur des Aquarellierten. Eine Illusion aus Wasser und Farbe, die dem Vorbild wohl auf verblüffende Weise ähneln kann, nicht aber das Motiv im fotografischen Sinne abbildet. Paul Klee sprach vom »parallel zur Natur Arbeiten«. Ich male also nicht ab, sondern begebe mich am liebsten in ein Zwiegespräch mit dem Gegenüber.

Da steht zum Beispiel auf der Fensterbank eine verrostete Dose in einem tiefen Caput-mortuum-Ton, manchmal ins Violett spielend, an anderer Stelle mehr zur gebrannten Siena neigend. Die eine Seite ist schon löcherig zerfressen, die andere hält die Dosennaht noch zusammen. Ich beginne zu aquarellieren: Der Grundton ist bereits angelegt, die Nässe steht nicht mehr an der Oberfläche, diese ist aber noch feucht. Die Dosennaht habe ich ausgespart, denn sie braucht auf ihrer Schattenseite einen kräftigen Wasserrand; den mache ich in einem späteren Arbeitsgang. Zunächst muß jetzt über den angelegten Grund eine neue Farbschicht gegeben werden, schnell und zügig, weil die darunterliegende Farbe noch nicht ganz aufgetrocknet ist. Auf diese Weise vermeide ich einen allzu gleichmäßigen Farbfluß, der für die Darstellung der rostfleckigen Dose nicht geeignet ist. Dann warte ich ab und beobachte, was sich auf dem Papier tut; das ist immer wieder ein Abenteuer, denn Temperatur und Luftfeuchtigkeit lassen sich schwer kalkulieren.

Dieser zweite Farbton, sehr viel lasierender als der erste, legt sich nun gleichmäßig über den ersten. Teilweise dringt er bis auf den Grund und bildet gemeinsam mit der ersten Farbe Ränder und Flecken. Natürlich fallen die nicht so aus, wie sie sich auf dem Vorbild zeigen. Der Verzicht auf die naturgetreue Wiedergabe der Oberfläche des Motivs kommt jedoch der »Natur« der getuschten Bildoberfläche zugute. Behutsam steuernd lasse ich dem Geschehen auf der feuchten Papieroberfläche seinen Lauf, und so entsteht vor mir »parallel« zum Vorbild eine neue, zweite Natur. In der Möglichkeit eines solchen Zwiegesprächs zwischen Vorbild und Bild liegt für mich das eigentliche der Aquarelltechnik.

Ein Blick zur Dose auf dem Fensterbrett zeigt jetzt, daß ihre Lichtseite auf dem Aquarell eine körnigere Struktur verlangt. Ein paar winzige Sprenkeleien mit volltoniger Farbe können das bewirken. Allerdings achte ich sehr darauf, das Papier mit dem Pinsel nicht mehr zu berühren, und schlage deshalb den kleinen Japanpinsel über den Zeigefinger der linken Hand; so gibt er kleine Farbspritzer ab. Sie stehen kräftig im gerade noch feuchten Grund und verlaufen an den Rändern, ohne daß allzu große Härten entstehen. Jetzt schnell den Fön her, damit sie sich nicht zu weit ausdehnen. Das wär’s eigentlich. Nach dieser Prozedur ist es angebracht, eine Verschnaufpause einzulegen. Ich lehne die Arbeit senkrecht an die Wand, um sie in Ruhe zu betrachten. Da ist aber noch die viel zu große Helligkeit der anfangs ausgesparten Dosennaht. Also zurück zum Arbeitstisch.

Rostiges – oder Spaziergang über Land

»Fleetenkieker« waren im Hamburg der Jahrhundertwende Leute, die bei Niedrigwasser an den Fleeten – so heißen bei uns die zahlreichen Stadtkanäle, die Elbe und Alster verbinden – das eine oder andere brauchbare Stück Sperrmüll aus dem Uferschlamm zogen, es putzten, reparierten und für wenige Pfennige an den Trödler verkauften. Auf der Suche nach Rostigem für meine Aquarelle bin ich nun zwar kein Fleetenkieker, wohl aber ein Grabenkieker und Knickschnüffler geworden, denn bei Spaziergängen durch die Feldmark habe ich dort stets die schönsten Funde gemacht. Aber reizvolle Rosttöne lassen sich natürlich auch woanders entdecken. So ist in meinem Atelier eine stattliche Sammlung entstanden, aus der ich nach Belieben auswählen kann.

Vor mir auf dem Tisch habe ich heute eine Gruppe von sieben verrosteten Spraydosen versammelt. Die unterschiedlichen Rosttöne zeugen von Alter und Fundort der Dosen: gleichförmiges Konsumgut im individuellen Schmuck des Zerfalls. Rost gleichsam als Blüte der Vergänglichkeit – mein spezielles Thema.

Flugrost: So heißt offiziell der frischeste Rost. Nach dem Regen bildet sich an ausgeglühtem Blech ein feuriger Rostton. Seine Leuchtkraft ist nicht sehr haltbar. Man findet ihn auf den frisch abgebrannten Privatdeponien der Landwirte an Metallen, die vorher lackiert waren.

Altrost: Je länger sie rostet, desto spröder und poröser wird die Rosthaut. Es entsteht eine besondere Tiefe zwischen den Farbtönen Van-Dyck-Braun und Caput-mortuum. An günstigen Orten ist Altrost bemoost.

Trockenrost: An windigen Ackersäumen entwickelt sich, zum Beispiel durch einen alten Schuppen überdacht, ein besonders hübscher Trockenrost. Sein stumpfes, kühles Braun birgt meist eine Spur Blau in sich.

Salzrost: Rostiges vom Nordseestrand sieht reinlich aus. Der Farbton, klein-pockig gesprenkelt, tendiert mehr zum Bräunlichen als zum Rötlichen.

Ammoniakrost: An güllehaltigen Wiesensenken wie in der Nähe von Misthaufen wächst ein orangefarbener mehliger Belag an, den man Rostschimmel nennen könnte; er läßt sich fast abpusten.

Grabenrost: Die Säure von faulendem Laub macht Rost in den Gräben der Feldmark schorfig und gibt ihm eine auffällige Farbtiefe, die bis ins Violett hineinspielt.

Schlammrost: An Bächen und Flußufern sind die Rosttöne stark gefleckt, mit Sand und Schlamm durchsetzt. Beim Trocknen wird ein fester, poröser Überzug ausgebacken, wobei der Rost hier und da den Sand verfärbt. Dies ist der hellste Rost.

Nun könnte ich alles ordnen und documenta-gerecht im Sinne der Spurensicherung verpacken. Das ist jedoch nicht meine Sache; mich reizt der Versuch, diese Rostfarben in Aquarellen festzuhalten. Denn der Fülle der verschiedenen Rosttönungen entspricht nicht zufällig eine Vielzahl besonders lasierender Aquarellfarben, ich meine die gebrannten Erden. Sie alle zeigen einen besonderen Rotton, so gebrannter Ocker, gebrannte Sienaerde, gebrannte Umbra oder gebrannte Grüne Erde. Natürlich stehen auch die Eisenoxyde wie Englischrot oder Caput-mortuum den Rostfarben nahe. Diese Rottöne sind mir »der Rost« im Aquarell.

Rechte bei Jens Cords

![]()